De sentires y pensares. La función del sueño

Desde hace tiempo, el equipo de investigación viene planteando ciertas posibilidades y algunas dificultades a la hora de enseñar ciencias en la escuela.

Hemos reiterado que algunas temáticas o contenidos escolares suelen no estar considerados o, en su defecto, son abordados de forma superficial.

En el año 2019 se decidió llevar a cabo un estudio que pusiera la mirada sobre temáticas relacionadas al sistema nervioso, analizando posibilidades y dificultades al pretender enseñarlo a escolares.

En el programa escolar vigente aparece de manera explícita únicamente en cuarto grado: «El sistema de regulación y coordinación: el sistema nervioso. -La función de la recreación, descanso, sueño y vigilia en el funcionamiento del sistema nervioso» (ANEP. CEP, 2009:204).

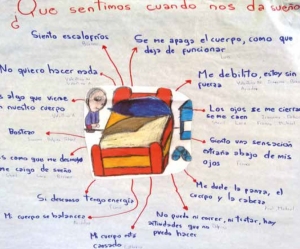

En el marco de ese trabajo colectivo, como maestro de cuarto grado decidí tomar uno de los contenidos que aparecen en el programa, la función

del sueño, y establecer un análisis que profundizara la mirada con relación al sistema nervioso. En este artículo me limitaré a analizar las posibilidades

que brindaron las primeras actividades. Buscaba poner en evidencia la importancia del sentir propio de los niños y niñas al pretender trabajar el

tema. Les pedí pensar y dibujar: ¿Qué sienten cuando les da sueño?

Cerebro y cablecitos. La relación con el medio

El trabajo que presentamos tiene para nosotras un significado muy especial, fue el último que compartimos con Selva. En su recuerdo incluimos registros que realizó en el grupo de cinco años de la maestra Lucía Lairihoy.

¿Qué implica pensar la función de relación, en particular el sistema nervioso, en Nivel Inicial? Desde el comienzo se supo que no sería una tarea sencilla, pero partiendo de que los obstáculos y las dificultades embellecen el camino y de ellos surgen las preguntas más curiosas y las respuestas más creativas, nos embarcarnos en la travesía de averiguar la respuesta con niños y niñas de cuatro y cinco años.

Se decidió invitar a los niños, a través del juego y la investigación, a plantearse esa misma pregunta. Por eso leímos diversos materiales, buscamos

investigaciones anteriores, queríamos saber qué decían los niños y niñas ante diferentes preguntas relacionadas con el sistema nervioso.

Con el aporte teórico sustancial de los trabajos de la Dra. Alma A. Gómez Galindo y la orientación del director del equipo de investigación Dr. Agustín

Adúriz-Bravo se acordaron las ideas clave que nuestros niños y niñas debían incorporar, se trazaron algunos objetivos, se seleccionaron contenidos y se diseñaron las primeras actividades.

Ideas clave:

► Todos los seres vivos se relacionan con el medio y obtienen información de él.

► En el cuerpo hay partes especializadas para percibir lo que sucede a nuestro alrededor: los órganos de los sentidos. Cada uno capta aspectos

diferentes.

► Los órganos de los sentidos se comunican con el cerebro por medio de “cablecitos”.

► El cerebro nos dice qué sucede en el ambiente, almacena alguna información y manda órdenes al cuerpo por medio de los “cablecitos” para que

reaccione ante lo que sucede a su alrededor.

► El cerebro controla los movimientos.

Editorial. Las educación pública y los nuevos escenarios

Como cada año, al iniciarse uno nuevo se focalizan muchas expectativas y esperanzas en que será el año en que se logren nuestras reivindicaciones,

cuyo horizonte es una educación pública que llegue a todas y todos, que pueda terminar con las desigualdades y que ello se produzca en las mejores condiciones tanto para los trabajadores como para los aprendizajes de los niños y niñas.

Este año es especial, la ciudadanía se pronunció democráticamente en las urnas y optó por un nuevo gobierno nacional que en el borrador de un proyecto de ley de urgente consideración anuncia que se harán cambios en Educación. Cuando esta revista llegue a vuestras manos, seguramente se

conocerá el contenido de la ley que el presidente electo optó por presentar, pero que hasta la fecha en que se escriben estas líneas no se conoce. Una incertidumbre que intentamos evitar cuando en el debate educativo del pasado mes de setiembre, previo a las elecciones nacionales, les propusimos a los diferentes partidos políticos la posibilidad de plantear sus propuestas.

Lo que no pudimos prever es que se daría una coalición multicolor que gobernaría el país por los próximos cinco años, que asumirá el 1 de marzo y que la resultante de los programas presentados en materia educativa en aquel debate, hoy fuera algo aún no conocido en su totalidad.

Lo que sí se sabe hasta el momento es que los consejos desconcentrados, tal como se conciben hoy, sufrirán variaciones transformándose en direcciones unipersonales que integrarán además el CODICEN donde, por lo que dicen, se mantendrían con voz y voto los consejeros electos

por los docentes. Nos preguntamos: con la magnitud del Consejo de Educación Inicial y Primaria, ¿una sola persona será capaz de llevarlo adelante?

Recordemos que en congresos pasados de nuestra FUM-TEP resolvimos defender la autonomía de los consejos desconcentrados, ya que cada uno de ellos tiene sus particularidades; y el cogobierno como un modelo de educación pública a impulsar, ya que estamos convencidos de que los docentes somos capaces de gobernar nuestra educación pública.

Hoy, la situación planteada es otra, el Ministerio de Educación y Cultura tendría un rol protagónico cuyo alcance aún no está claro. Se habla de fortalecer las direcciones escolares dándoles potestades a los directores de elegir a sus maestros. Nos preguntamos: ¿se pensó en la gran responsabilidad que se pretende colocar sobre los hombros de compañeras y compañeros que hoy ya están sobrecargados de responsabilidades?

¿Cómo piensan hacerlo? Muchas son las cosas que aún no están claras de parte del gobierno electo, se habla de dos estatutos docentes que convivirán. Nos preguntamos: ¿de qué forma?, ¿qué pasará con los concursos? Una figura que nuestra Federación ha defendido históricamente para el ingreso y los ascensos en la carrera.

Tenemos que prepararnos para defender los derechos conquistados que pasan por defender la negociación colectiva, teniendo presente que se trata de ir mucho más allá de los consejos de salarios, son además las condiciones de trabajo y las condiciones de aprendizaje. Seguramente, en la primera Mesa Representativa del año ya hayamos definido las prioridades que surgen de mandatos de los congresos, y las estrategias que basadas

en el diálogo, las movilizaciones y la lucha llevaremos adelante para defender nuestros principios, para defender la Educación Pública para todos y todas. Y ciertamente tengamos que dialogar, intercambiar y discutir posiciones, pero ante todo es imprescindible que nos mantengamos unidos, que lo que nos una sea como siempre lo ha sido por y para nuestros niños y niñas.

Mtra. Elbia Pereira

Secretaria General de FUM-TEP

Cianobacterias y atmósfera. Una mirada biológica y geológica a la historia de la vida en la Tierra

Al comenzar el año se resolvió realizar una unidad de trabajo sobre el tema recurrente del verano: la problemática social y ecológica generada por la presencia de cianobacterias en nuestras playas. Sin embargo, la lectura de un texto inédito del Lic. Sebastián Huelmo presentó una posibilidad más interesante: abordar la temática actual, contrastándola con sus raíces en un pasado muy remoto. Para ello era imprescindible integrar contenidos. El enfoque interdisciplinar habilitaría mirar la complejidad del fenómeno desde una perspectiva temporal; los organismos que hoy son “un problema”,

“ayer” posibilitaron la formación de la atmósfera.

Leer en Matemática. Reflexiones en torno a su enseñanza

La idea primaria es la relativa a la particularidad de esta disciplina que determina que la lectura en Matemática involucre asuntos distintos a los que

se ponen en juego en otras disciplinas. Esta especificidad hace que comprender en Matemática exija la coordinación de más de un registro de representación. Esto obliga al alumno a transitar con cierta soltura tanto a la interna de un mismo registro como entre distintos registros de representación semiótica.

Y esto nos devuelve algunas de las preguntas que ya formulamos:

► ¿Cómo, si no es a través de la enseñanza intencional de los distintos registros, el alumno adquiere esa “soltura”?

► ¿Cómo, si no es a través de la enseñanza, los alumnos saben que en Matemática hay distintas representaciones?

► ¿Cómo, si no es a través de la enseñanza, los alumnos saben que esas representaciones dan información diferente acerca del mismo objeto

matemático?

En consecuencia, la especificidad de la disciplina, su estructura, el contenido, hacen que la lectura en Matemática no ocurra naturalmente como extensión de la actividad de leer en Lengua, sino que obligan a que los docentes, como integrantes de un colectivo, la constituyan en objeto de enseñanza a lo largo del ciclo.

¿Por qué trabajar los clásicos en la escuela? Una experiencia de Formación en Territorio

Este artículo parte de la experiencia compartida con una maestra de sexto grado de una escuela de tiempo completo en el departamento de Rocha, durante un trimestre de la Formación en Territorio de PAEPU, cuyo propósito era la planificación y puesta en práctica de una secuencia de lectura y de escritura, trabajando una obra literaria desde el género.

La maestra seleccionó un cuento clásico, El flautista de Hamelín, de los Hermanos Grimm. Fue necesario tener en cuenta varios aspectos:

► ¿Por qué era pertinente trabajar ese género?

► ¿Qué elementos debía conocer el alumno para adentrarnos en su estudio?

► De acuerdo con la riqueza del texto, ¿qué contenidos se iban a seleccionar para enseñar? Para eso se debía hacer un recorte del cuento.

► Después de hacer el recorte había que enfocarse en los aspectos estilísticos (modo de decir del género), lingüísticos (léxico y construcciones sintácticas) y enunciativos (lugar desde donde se enuncia el texto).

► Luego fue necesario pensar qué se quería que el alumno escribiera. Para ello se debían pensar consignas adecuadas para guiar el proceso.

► Finalmente se determinó qué se iba a mirar en esas escrituras y qué hacer con ellas.

Con Mafalda y Felipe. La energía en Biología

Acordada la conceptualización de energía a abordar en el primer nivel y el enfoque de su enseñanza, para primer grado se seleccionó el contenido de Biología: “La nutrición humana” (ANEP. CEP, 2009:203). En este artículo se presenta la primera actividad y su análisis, que fueron la base para elaborar la secuencia.

Presentación. Ni solo en sexto, ni solo en física. Enseñar energía en toda la escuela y toda el área

Posiblemente algún lector haya pensado: ¿un contenido más?, ¿por qué?, ¿para qué? No es un contenido más, es una mirada diferente al Área del Conocimiento de la Naturaleza, pero imprescindible.

Uno de los objetivos del grupo es el estudio y la elaboración de diferentes aportes a la Didáctica de las Ciencias desde la Epistemología. Hace seis

años, al realizar el análisis histórico epistemológico de los contenidos programáticos de Física, nos centramos en la Mecánica. Se trabajaron los conceptos de movimiento y fuerza, dejando de lado el de energía.

Recién el año pasado se lo retomó y desarrolló bajo el mismo marco histórico epistemológico. La lectura de varias investigaciones, materiales

teóricos y su discusión permitió fundamentar la necesidad de dejar de lado la estricta referencia disciplinar que señala el programa vigente. La energía

debía “salir” del campo de la Mecánica y de la Física para abarcar aspectos biológicos, químicos, astronómicos, geológicos, tecnológicos y sociales,

porque la educación científica es parte de una educación general para toda la ciudadanía.

Un mundo de fuerzas

Esta secuencia se enmarca en una instancia de formación en servicio realizada en territorio y con el acompañamiento de toda la institución. Se pretenden abordar los contenidos de Física relacionados a la fuerza y al movimiento desde Nivel Inicial hasta sexto grado.

En tercer grado se diseñó una secuencia de la cual en este artículo se presentan tres actividades que se consideran bien significativas. Los contenidos

del programa escolar vigente (ANEP. CEP, 2009) que se abordaron fueron: Las fuerzas y las máquinas simples. Las palancas. Las poleas.

Las construcciones en Geometría. Un vínculo hacia las propiedades. Organizando la enseñanza a través de secuencias

Con referencia a la Geometría en el marco del programa escolar vigente: «Se propone un enfoque didáctico que enfatice la construcción de significados a través de la problematización del conocimiento geométrico» (ANEP. CEP, 2009:66). Es en este sentido que se focaliza en un tipo de

actividades, las construcciones, para explorar, elaborar conjeturas, extraer conclusiones y favorecer el desarrollo de relaciones con las propiedades de los objetos geométricos estudiados.

También será necesario, a lo largo del ciclo escolar, introducir otro tipo de actividades que exijan nuevos modos de hacer por parte del alumno. Así,

las actividades de reproducir y reconocer, las que favorecen la identificación de propiedades, las de descripción, las que ponen el foco en la explicación y

en la fundamentación con ideas matemáticas serán otras puertas de entrada a la conceptualización de estos entes ideales que se constituyen en el objeto de estudio de la Geometría.

Es justamente esta característica de la disciplina la que exige la coordinación y la interacción entre los distintos registros de representación semiótica.

De acuerdo a lo explicitado por Agrasar y Chemello (2016), la secuencia como organizador didáctico debe habilitar al alumno al establecimiento de una red de relaciones en torno a un contenido matemático, en nuestro caso, geométrico. Las autoras plantean que el diseño de secuencias con unidad de sentido implica un conjunto de problemas que se vinculan con relación a la enseñanza de un contenido. Para ello es necesario pensar

en un propósito que oriente la elección y vaya conectando las actividades en un recorrido que pueda ser claramente especificado en términos de

lo enseñado y lo aprendido.