La danza como proyecto

Hablar de danza es, de algún modo, hablar de los cuerpos que son y hacen danza. Y hablar de esos cuerpos es, de algún modo, hablar de los mundos que dichos cuerpos habitan.

La danza es el lenguaje expresivo del cuerpo, y es a través de la educación de esta disciplina que podemos trabajar para habilitar las subjetividades que se configuran y se construyen a partir del cuerpo en relación con el mundo que nos rodea.

Educar en danza puede plantearse desde una postura de entrenar el cuerpo y aprender habilidades técnicas específicas a modo de secuencias de movimientos bellos (Lepecki, 2009), o puede ser mucho más que eso.

Educar en danza puede ser la posibilidad de habilitar espacios para conocer el cuerpo propio, sus mecanismos, sus modos de relacionarse con el entorno y con los otros. Puede ser una forma de poner en juego nuestro ser físico, emotivo y racional en torno a una experiencia artística.

El proyecto puede formularse a partir de la preparación de una pequeña pieza para la fiesta de fin de cursos, o de investigar un coreógrafo, o una época de la historia del arte vinculada a la danza, puede ser un proyecto de investigación que surja como interés en torno a una salida didáctica de danza o artes escénicas; puede ser una forma de abordar un contenido o a partir de un recurso con el que cuenta el centro educativo... El proyecto puede ser tan diverso como se quiera, lo importante es que el eje de trabajo se centre en la experimentación con el cuerpo, y a partir de allí se configure el desarrollo del mismo.

Baja el volumen, por favor. ¿Por qué? ¿Es cierto que puedo quedar sordo?

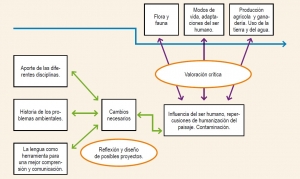

Planificar implica, entre otras acciones, seleccionar y organizar contenidos programáticos que posibiliten comprender situaciones cotidianas, conocerlas para poder modificarlas. El conocimiento adquiere sentido cuando se presenta como explicativo de una situación real, siempre compleja. Enseñar en ese contexto plantea la necesidad de integrar.

No hablamos de interdisciplina desde una concepción epistemológica, sino desde un concepto del campo de la Didáctica que, de nuestra parte, requiere romper las barreras del contenido escolar y penetrar en la trama de relaciones de los conceptos que lo conforman. Se concreta cuando nuestros alumnos establecen relaciones sustantivas entre ellos y construyen el conocimiento al integrarlo a su propia red de relaciones conceptuales.

La integración hay que mirarla desde el que enseña y desde el que aprende.

Se eligió una situación cotidiana, un hábito insalubre de la mayoría del alumnado. La intención era proporcionarles las herramientas para que a través de una toma de decisiones autónoma cambiaran sus actitudes con relación al volumen con el que escuchan música, aun con auriculares.

Se estableció la red conceptual implicada. El concepto puente era salud auditiva, que integra contenidos de Física y Biología de Sexto grado y de grados anteriores: anatomía y fisiología del oído humano, rol del sistema nervioso, niveles de audición, vibración, ondas sonoras, medios de propagación, espectro sonoro, intensidad del sonido.

Se presentó la situación problematizada: “¿Es cierto que si escuchamos música alta podemos quedar sordos?”. Se planteó la pregunta dentro de un

contexto habitual, el pedido de los padres de bajar el volumen, en especial cuando usan auriculares.

No todos consideraban que podían quedar sordos, algunos dudaban. Se les solicitó que fundamentaran su posición por escrito. El análisis de sus respuestas mostró mínimos conocimientos sobre el oído, no más allá de la existencia del tímpano; precarias explicaciones de por qué sus padres saben que el volumen está muy alto; e ideas incompletas sobre el sonido y sus características.

Al momento de tomar decisiones...Hace horas que estamos planificando

En Educación Inicial tenemos tres documentos que enmarcan nuestro trabajo y que debemos articular. El programa escolar (ANEP. CEP, 2009), cuyos contenidos programáticos hemos de leer a la luz del Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. Desde el nacimiento a los seis años (UCC/CCEPI, 2014), que señala ejes de trabajo, competencias y caracteriza la planificación; y del Documento Base de Análisis Curricular (ANEP. CEIP, 2016), que establece perfiles de egreso y que en el Área del Conocimiento de la Naturaleza señala tres dimensiones transversales indispensables para enseñar ciencias naturales: metodológica, epistemológica y cognitivolingüística, interrelacionadas conceptualmente entre ellas y con los contenidos disciplinares del área.

Pero además, la mirada a estos tres documentos la hacemos desde una institución educativa inserta en determinada comunidad y como maestras de un grado con cierto grupo de alumnos. Tarea totalmente situada y por lo tanto no generalizable. Es desde esta posición que compartimos parte del proceso constructivo, de selección y síntesis, que realizamos este año con relación a la enseñanza del concepto de ser vivo en los niveles Cuatro y Cinco años.

¿Analfabeto científico? A nadie parece importarle, pero debería

Cuando nos solicitaron escribir sobre planificación surgieron muchas preguntas: ¿para qué si los maestros reciben pautas muy concretas desde la Inspección?, ¿qué escribir que no hubiésemos publicado ya?, ¿abordaríamos la planificación a nivel de la escuela o del aula?, ¿la planificación del área o de una disciplina?... En medio de estos intercambios, la infaltable catarsis. Pero al igual que en una sala docente, por último llegaron los acuerdos. Decidimos centrarnos en la planificación pensada desde la alfabetización científica.

«Estar alfabetizado en ciencias implica participar de las prácticas sociales que demandan conocimiento científico.» (Martins apud Meinardi, 2016:84)

La analogía entre el concepto de alfabetización y la enseñanza de las ciencias es interesante desde diversas dimensiones: la cultural, la sociolingüística, la histórica, la psicolingüística y la política. Dimensiones que han de reflejarse en las bases epistemológicas y pedagógicas de la enseñanza que planifiquemos.

Centrarnos en que dominen el conocimiento no es suficiente; es necesario un enfoque complejo que incluya, por ejemplo: las implicaciones sociales

y políticas de la ciencia y la tecnología, aspectos de epistemología de la ciencia, la realización de “pequeñas investigaciones”, conceder mayor importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales, incluir conocimientos sobre los que la ciencia no tiene una única respuesta “válida” o en los que la ideología juega un papel importante...

No es sencillo pensar proyectando qué debe saber una ciudadanía responsable consigo misma y con la sociedad, pero hemos de intentarlo porque... nadie se avergüenza de ser un analfabeto científico, y debería.

¿Qué es necesario cambiar cuando estamos convencidos de su imperiosa necesidad? ¿Cómo lograrlo? La respuesta nos lleva necesariamente a que la selección de los contenidos es esencial: ¿qué consideramos que deben aprender, ¿para qué pensamos que lo tienen que aprender?

Tratamiento de la polifonía en El Principito. Abordaje, desde el género textual, de una secuencia didáctica de escritura

Es necesario definir qué cuestiones enseñar, qué enfoque subyace a nuestras prácticas, ¿enseñamos capacidades, enseñamos aspectos instrumentales del lenguaje o aspectos descriptivos de la lengua?, ¿cuándo y cómo jerarquizarlos? ¿Cuál es el propósito de la escuela en esta enseñanza?... tal vez construir un saber a propósito de la sociedad en la que vivimos.

Es preciso trabajar para que nuestros alumnos puedan desarrollar las capacidades discursivo-textuales para pensar y actuar en su sociedad, para que los

contenidos que el docente seleccione y su adecuada transposición didáctica ayuden al desarrollo de la actividad de lenguaje como actividad humana.

Planificación multigrado. Modelos integradores de organización de contenidos

La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado. Es parte de esa construcción teórica y práctica que pretende describir, analizar, explicar y

anticiparse a los acontecimientos relativos a la enseñanza y al aprendizaje en aulas multigrado. Los movimientos intelectuales de descripción, análisis y explicación corresponden al campo de la investigación didáctica y dan cuenta del ser, de cómo son las cosas. Las investigaciones académicas al respecto suelen considerar cómo se manifiestan los elementos de la práctica educativa en las aulas multigrado: tiempos, espacios, recursos, saberes, interacciones.

El movimiento intelectual de anticipación a los acontecimientos corresponde al campo de la planificación didáctica y da cuenta del deber ser, de cómo deberían ser las cosas. Naturalmente se trata del campo más técnico de la didáctica, y está sujeto a las incertidumbres y limitaciones propias de toda práctica de anticipación.

La planificación multigrado no es la Didáctica Multigrado, pero se nutre de ella. Es un componente técnico imprescindible de un constructo conceptual

mucho más amplio. Todas las decisiones técnicas que se puedan adoptar en materia de planificación encuentran su justificación en los fundamentos teóricos de la didáctica. En este sentido, nunca una decisión técnica es solo técnica. También es conceptual desde lo pedagógico y desde lo didáctico. El campo de la Pedagogía Rural Uruguaya contribuye fuertemente a conformar el sustrato pedagógico, y la teoría de la Didáctica Multigrado a conformar el sustrato didáctico.

Pero esa teoría no es solo teoría. Incorpora permanentemente elementos de la experiencia práctica de los docentes rurales, por cuanto es producto de la tríada conformada por la investigación académica, la reflexión sobre las prácticas educativas y la formación permanente de los docentes.

Tanto la didáctica como la planificación multigrado no se remiten solo a las escuelas rurales, y ni siquiera solo a las aulas multigrado formales. Por el contrario, a juzgar por la diversidad de aprendientes presentes en todas las aulas, la planificación de una enseñanza diversificada se hace necesaria en todos los contextos, ámbitos institucionales y niveles educativos. En este encuadre conceptual, la planificación multigrado es una planificación para la diversidad de los aprendientes y, por lo tanto, una planificación de la diversificación de la enseñanza.

De unidades y secuencias

Como comunidad profesional de aprendizaje, los docentes estamos convencidos de que la nuestra es una tarea de construcción permanente. En esta construcción, la reflexión y el análisis deben ser el puente que permita identificar lo que se está haciendo muy bien, pero también aquello que es

necesario modificar y cambiar.

Si pensamos en un cambio (imaginado como mejora), sabemos que sostenerlo e institucionalizarlo no es tarea sencilla.

Estamos acostumbrados a hablar de “olas de cambios”, sistemas “pendulares” que nos arrastran y se transforman permanentemente sin darnos tiempo a expresar qué nos parece que deba perdurar y qué debiera transformarse. Ahora, ¿qué hacer en esta vorágine? ¿Dónde colocar el énfasis?

Esta mirada focalizada es posible cuando compartimos lo que proyectamos, lo hacemos evidente, lo plasmamos y lo institucionalizamos.

Es común que en nuestras instituciones circulen diferentes formas de expresar cómo nos ocupamos de planificar y sostener ese cambio de modalidades en cuanto a la organización de contenidos, al uso de propósitos u objetivos, a las diferentes puertas de entrada al programa por medio de proyectos, secuencias, unidades, etcétera.

En ello también podemos reconocer momentos en que se ha focalizado en varias formas de organizar o se ha focalizado solamente en algunas. Es importante volver a traer las voces de algunos autores que nos iluminaron y nos iluminan al respecto, sin olvidar que todo plan es un puente entre las

líneas de políticas educativas y lo que ocurre en territorio en todas y cada una de las trayectorias personales de nuestros niños.

Sea cual sea la organización de contenidos que adoptemos, hay una premisa que no podemos olvidar, y es la necesaria coherencia y consistencia que debe existir entre los elementos del plan en la mirada profesional de un docente que indaga y se compromete con la mejora.

Planificación de secuencias didácticas en el Área del Conocimiento Social

Una de las tareas inherentes al quehacer docente es la planificación de la enseñanza, que implica la toma de decisiones respecto a qué contenidos enseñar y cómo enseñarlos para que aprenda el grupo de alumnos de la escuela en la que trabajamos.

La Circular Nº 5/16 de la Inspección Técnica del CEIP ha puesto el énfasis en la planificación de secuencias didácticas; se suponen situadas, es decir,

pensadas para un contexto singular, en las que articulamos con cierta flexibilidad un conjunto de actividades, recursos, estrategias, con la intención de enseñar un contenido particular asegurando, en buena medida, su profundización, complejización y resignificación.

Si pensamos en qué contenidos enseñar en el Área del Conocimiento Social nos remitimos al Documento Base de Análisis Curricular, (ANEP. CEIP,

2016) se explicitan allí cuatro dimensiones que, trascendiendo las temáticas específicas de cada asignatura, constituyen contenidos de enseñanza.

Con este marco curricular como referencia, PAEPU está incursionando en la Formación en Territorio de docentes en cien escuelas de tiempo completo de todo el país, quienes reciben el acompañamiento en la construcción de secuencias didácticas pensadas para el grupo que tienen a su cargo y a partir de la temática que demandan al Formador.

Este acompañamiento se centra en la reflexión sobre y a partir de la planificación de secuencias didácticas, apuntando a contemplar la presencia de los contenidos de enseñanza (dimensiones del Documento Base de Análisis Curricular) que aproximan a los alumnos a las formas de razonamiento en esta área del conocimiento, siendo las temáticas del programa escolar la excusa para su abordaje.

Estas dimensiones que transformamos en contenidos a enseñar son: las formas de explicación de las Ciencias Sociales, la dimensión metodológica, la dimensión conceptual, las habilidades cognitivo-lingüísticas.

Mediante esta modalidad orientamos, y ahora presentamos en este artículo, dos secuencias planificadas por docentes de cuarto grado pertenecientes a dos centros educativos: la primera secuencia elaborada por la maestra Lucía Pérez, y la segunda por la maestra Melina Darriulat.

Desde el punto de vista conceptual, ambas docentes refieren al abordaje, dentro de la Geografía, del concepto específico “circuito productivo”.

La escuela pública o la causa de la justicia

La escuela pública ha de ser la causa de todos, porque es la causa de la justicia. Quienes defienden con ahínco la escuela privada (sé que algunos lo hacen de forma bienintencionada) esconden intereses particulares y utilizan argumentos de dudoso rigor. Decir que es preciso defender el derecho de todos a elegir, exigiría que todos pudiesen ejercerlo.

Es sospechoso que defiendan ese derecho precisamente los pocos que pueden ponerlo en práctica. En aras de la libertad de enseñanza (quienes ahora la defienden, la han atacado como uno de los males de la sociedad) se pretende salvaguardar la libertad de quienes tienen posibilidades de acceder a unos bienes que consideran de mayor o de especial calidad. Digo de especial calidad porque este es uno de los temas de mayor calado. ¿Por qué se dice que una escuela es de calidad? He aquí algunos de los tramposos indicadores más usados (Santos Guerra, 2006):

► Control en las actuaciones cotidianas.

► Resultados académicos.

► Preocupación por cuestiones de disciplina.

► Cantidad de contenidos.

► Instalaciones deportivas.

► Oferta de actividades extraescolares.

► Existencia de Ideario (casi siempre) religioso.

► Elitismo de clase (el niño/niña no se mezcla con otros...).

► Estabilidad y cohesión de las plantillas.

Otra cosa muy diferente es atribuir calidad a las escuelas en función de los siguientes criterios:

► Posibilidad de acceso para todos y todas

► Ausencia de elitismo

► Pluralidad de opciones

► Educación en la libertad

► Libertad de expresión

► Coeducación

► Incorporación de la diversidad

► Preparación para la vida

► Ejercicio de los valores

Quienes defienden que ha de destinarse dinero público a proyectos privados, ¿cómo pueden justificar que a los ciudadanos que no participan de ese ideario se les exija contribuir a su desarrollo y difusión? Sé que dentro de la escuela privada existen instituciones y proyectos de muy diverso tipo: una cosa es un Colegio del Opus Dei y otra muy diferente una cooperativa de profesores que mantiene un proyecto ideológicamente plural.

En el supuesto de que la escuela privada tenga mayores dosis de calidad que la pública, ¿no habría que preguntarse por qué? ¿No habría que dotarla de medios y de condiciones?

Sindicales - Varios

-

La Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible. M. Gamarra.

-

El debate sobre la privatización educativa en Uruguay. Inquietudes, preguntas y desafíos. En el marco de la Campaña Mundial contra la privatización y mercantilización de la Educación, los días 25, 26 y 27 de octubre se desarrollaron distintas actividades en Montevideo, organizadas por los sindicatos asociados a la Internacional de la Educación, FUM-TEP y FeNaPES. Con la presencia de representantes provenientes de América Latina y de otros países del mundo, se presentó la investigación “Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones”, realizada por Eloísa Bordoli, Pablo Martinis, Mauro Moschetti, Stefanía Conde y Marcelo Alfonzo. Tres ámbitos diferentes fueron escenarios para la presentación del tema convocante: la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo, el encuentro con la Prensa y autoridades educativas en el IMPO y, para finalizar las jornadas, se desarrolló una instancia junto a los educadores sindicalizados en el PIT-CNT. El documento que se transcribe a continuación es el contenido de un folleto que fuera entregado a los presentes en las diferentes instancias del encuentro.

- Asesoría Jurídica. Negociación Colectiva en la enseñanza primaria. M. Pomatta.