Abordaje de circo y circo social

Desde que las actividades expresivas entran como macrocontenido en el nuevo programa escolar (ANEP. CEP, 2009), dentro de ellas se contemplan

la danza, la expresión corporal y las actividades circenses, incorporando nuevos lenguajes expresivos que acuerdan con el paradigma crítico

reflejado en la Educación y sustentado en la Ley General de Educación Nº 18.437, donde el centro de cualquier proceso tanto de enseñanza como de

aprendizaje está en formar ciudadanos capaces de pensar de manera reflexiva, participativa, crítica y constructiva, involucrándose en promover una sociedad más igualitaria.

En esta lógica se revalorizan saberes culturales de algunas prácticas corporales que han ido mutando con el correr del tiempo, y que por diversas

razones vuelven a estar en boga. Hablamos de la existencia de ciertas solidaridades que se dan entre los discursos políticos, científicos y educativos para que nuevos saberes sean o no aceptados y validados como necesarios de ser enseñados.

Tal es el caso del circo que, luego de ser parte fundamental de las manifestaciones culturales de nuestro país desde la época de la Colonia con el

circo criollo, hasta mediados del siglo pasado con el llamado circo tradicional que se adormece en los años de dictadura cívico-militar, recobra un nuevo

sentido en Uruguay a mediados de la década de los noventa con el concepto de circo contemporáneo que llega a nuestras orillas casi quince años más tarde respecto a Europa y América del Norte, dándole un nuevo enfoque desde las artes escénicas.

La Educación Física escolar. Sus nuevos desafíos en Nivel Inicial

Este trabajo pretende ser un aporte a la reflexión sobre el abordaje de la Educación Física escolar en el Nivel Inicial. Entendemos que las propuestas de

enseñanza para los niños de tres a cinco años requieren de un análisis crítico que impulse el desarrollo de nuevas prácticas educativas donde, sin perder

su especificidad, se logre un trabajo interdisciplinar e integral.

El juego en proyecto de clave de ciclo

Si se considera la supervisión como proceso sistemático, seguimiento, evaluación, orientación, asesoramiento para la mejora de los aprendizajes

de los estudiantes, una de las líneas de intervención es la de promover que los profesores de Educación Física realicen propuestas en los centros donde los contenidos curriculares sean ejes estructurantes de los diferentes proyectos del centro escolar.

Se sugiere que la intervención sea a partir de prácticas innovadoras, contextualizadas y flexibles. El trabajo con los profesores se realiza en un

marco colaborativo y de pensar juntos: ¿qué enseño?, ¿para qué?, ¿cómo? El análisis reflexivo crítico sobre las prácticas áulicas con el fin de que los procesos de enseñanza impacten en los aprendizajes ha sido la herramienta esencial en cada encuentro con el docente.

Una de las líneas de trabajo es promover la integración del profesor en los proyectos de la institución. Se focaliza la participación de los docentes en los proyectos en clave de ciclo. Esta opción promoverá la continuidad y circulación de saberes, potenciando las necesidades de los alumnos con diferentes formatos.

Pensar proyectos desde este enfoque exige que el colectivo docente logre acuerdos conceptuales que estructuren sus acciones. Definir un problema,

acordar marcos teóricos y didácticos permitirá planificaciones espiraladas y contextualizadas.

La Educación Física escolar. Discursos, sentidos e intereses

La presencia de la Educación Física (EF) en la escuela data de hace dos siglos. Desde sus comienzos hasta la actualidad, su lugar en ella se ha justificado desde distintos discursos y, por tanto, distintas praxis.

Sea como sea, parece haber llegado para quedarse e incluso consolidarse en Uruguay a partir de 2007 como materia curricular oficial (legal) de su

proyecto educativo.

En este trabajo se persiguen dos propósitos centrales: por un lado y con la intención de abordar sus actuales desafíos, reflexionar sobre las trayectorias

y finalidades históricas de la Educación Física al interior de la escuela; en segundo lugar, a consecuencia de lo anterior, proyectar un escenario a futuro

superador de su estatus histórico que, al decir de Aisenstein (2007), la ha venido instalando como una práctica casi subsidiaria de la institución.

Proyecto Formación Docente 2019. El papel del Estado y las políticas en el logro de la igualdad de oportunidades

¿Por qué la vinculación Estado-educación? ¿Es una vinculación necesaria con relación al sujeto?

Al concebir el sujeto como ser social, y por lo tanto condicionado por el medio en su construcción, las opciones del sujeto no están separadas de las circunstancias históricas, de su espacio y de su tiempo.

Además, la construcción del ser social se estructura en las organizaciones e instituciones sociales, principalmente en la escuela pública, por lo que se condicionan también estas opciones a las limitaciones que en las sociedades modernas establece el Estado en sus políticas públicas.

De esta manera, no hay nada en las sociedades que responda a un ordenamiento natural, y sí político. La responsabilidad de estos sentidos y significaciones está fuertemente vinculada al concepto de Estado, y el Estado vinculado a la educación se conforma como Estado docente (cf. Nahum, 1972). La orientación de la educación, planteaba L. B. Prieto Figueroa ya en una tesis en 1943, obedece a la sociedad donde actúa y es el Estado el que la determina.

Desde el siglo XIX hasta hoy se ha desarrollado fuertemente esta vinculación, llegando el Estado a dirigir, controlar y certificar la educación y las prácticas educativas organizadas, a través de las políticas públicas y de los Sistemas Educativos Nacionales.

En las sociedades modernas, la vinculación Estado-educación es una vinculación necesaria, y al analizarla se debe tomar en cuenta su naturaleza dinámica y compleja. Sin embargo hay principios fundantes que, si bien han cambiado en su significado, se han mantenido en el tiempo; la igualdad es uno de estos principios, herencia de los ideales de la Revolución Francesa, y base de la modernidad.

El rol de género en la publicidad

La idea de escribir este artículo surgió a partir de una experiencia en el aula que nos pareció muy enriquecedora para nuestra práctica cotidiana, y

consideramos que era algo muy importante para compartir con el resto de los docentes y la sociedad. Todo comenzó en marzo, por el Día Internacional

de la Mujer. Pensamos que sería interesante saber qué imagen de la mujer tenían los niños de once a trece años de nuestra escuela de contexto sociocultural desfavorable, incluida en el Programa de Escuelas APRENDER.

Esto nos llevó a observar los distintos estereotipos de hombre y de mujer que hay en la sociedad, y los roles de género que llevan a cabo. Para poder comparar los estereotipos recurrimos a la publicidad que observamos en televisión, pero seguimos ciertos pasos antes de abordar este concepto.

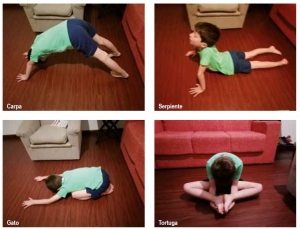

El espacio como “vivencia corporal”

Esta propuesta pretende destacar la complementariedad didáctica existente entre las Áreas del Conocimiento Matemático y del Artístico.

Matemática y Arte siempre han estado estrechamente relacionadas. Las simetrías, las proporciones son elementos presentes en el arte.

Como señala Davini (1996), existen ciertos marcos conceptuales específicos de la enseñanza de la matemática que han sido generalizados y que

podemos decir que forman parte del desarrollo de la didáctica general. Lo mismo interpretamos de ciertas metodologías que provienen de la enseñanza del arte.

Es por ello que buscamos trascender la mirada específica de la didáctica de la matemática desde la óptica de la didáctica general superando, en este

caso, la oposición arbitraria entre lo conceptual, lo sensible y lo corporal.

Nos proponemos trabajar la espacialidad desde la Expresión Corporal, para luego poder realizar las abstracciones y generalizaciones en el campo geométrico y viceversa, es decir, dar la posibilidad de partir del campo de lo geométrico.

Actualmente trabaja en una escuela de práctica y en el Instituto de Formación en Servicio como formadora en Expresión Corporal. Al abordar el concepto de espacio desde una concepción de la didáctica general estaríamos entrecruzando la dimensión del espacio geométrico (espacio susceptible de ser ordenado en categorías y medidas) con la dimensión del espacio habitado, es decir, aquel que surge de la apropiación subjetiva.

«El espacio no es primitivamente un orden entre las cosas, sino más bien una cualidad de las cosas por relación a nosotros mismos, relación en

la cual es grande el papel de la afectividad, de la pertenencia, del acercamiento, o de la acción de evitar, de la proximidad o del alejamiento.» (Henri

Wallon, 1978 apud Calmels, 2014:11)

De todas maneras, como señala Xavier de Mello (2005), es importante tener en cuenta que al momento de plantearse una propuesta en la enseñanza

de la geometría existe una clara diferenciación entre conocimiento espacial y conocimiento geométrico. Estas dos dimensiones tienden a confundirse, puesto que el origen de la geometría está muy relacionado con la necesidad de tener que resolver problemas espaciales.

En este artículo no desconocemos que los problemas espaciales apelan a la percepción, en tanto que en los geométricos se utiliza la deducción. Sin embargo, consideramos que tanto al trabajar nociones espaciales como al abordar conocimientos geométricos se hace necesario partir de objetos o de representaciones que son de índole física.

A continuación enunciaremos una propuesta interdisciplinaria para el abordaje del concepto de simetría en distintos niveles. La propuesta, que será el puntapié para el planteamiento de este contenido, estará basada en la técnica Segni Mossi (Italia), en la cual se integra el movimiento y el trazo o diseño. Trataremos de abordar diferentes aspectos de este concepto, teniendo en cuenta los contenidos expuestos en el programa escolar vigente.

Algunas ideas para animarse a bailar en clase

Bailamos desde que nacemos, en un principio lo hacemos en respuesta a pulsaciones, vibraciones, sonidos y silencios.

La danza es lo que cada uno puede sentir al moverse en el espacio. La danza es vida, bailamos para sentir, para disfrutar, para expresarnos. Es importante preguntarnos por qué queremos incorporar a nuestras prácticas, propuestas artísticas que involucren la danza.

Los contenidos de danza del programa escolar vigente se pueden encontrar en las disciplinas de Expresión Corporal y Música, y dentro del Área del

Conocimiento Corporal. La Inspección Nacional de Educación Artística elaboró una síntesis de los contenidos de danza del programa.

Para varios teóricos de la estética, la danza es la madre de todas las artes; el arte es lo único que nos trasciende. El arte nos sobrevive. Este concepto

que sobredimensiona la danza está asociado con lo efímero de la danza, con la ausencia de la danza en las teorías estéticas. Esta ambivalencia de la

danza puede explicar la no existencia de la danza en algunos programas escolares. El cuerpo ha sido históricamente marginado del aula. Sin embargo, el programa escolar vigente le da una real importancia al cuerpo en la escuela: las niñas y los niños son seres integrales.

«Patricia Stokoe define la Expresión Corporal como danza creativa, o sea, la danza de cada persona según su forma de ser, de moverse, de crear y decir con su cuerpo. Considerar la Expresión Corporal como Danza apunta a recuperar el derecho y la posibilidad que los seres humanos como tales tienen a danzar su propia danza. Desde esta perspectiva, se desarrolla como lenguaje en sí mismo, con su propia autonomía, con su propia gramática y códigos para la comunicación. [...] En la danza el niño se expresa en forma libre, más o menos consciente, genera gestos y ademanes, desarrolla destrezas, concentra y despliega su energía, crea espacios, tiempos, ritmos e imágenes, baila solo o con otros, con o sin objetos, con acompañamiento sonoro-musical o en silencio y sobre diferentes escenarios.» (ANEP. CEP, 2009:74)

Con este texto quisiera poder brindar algunas sugerencias e ideas para que puedan animarse a probar actividades de danza con su clase.

Al rescate de la proporcionalidad desde la doble agenda

Los maestros adscriptores tenemos que desarrollar una mirada en dos planos: los alumnos escolares y los practicantes; enseñar a los alumnos y

acompañar el proceso de formación del estudiante magisterial.

Este acompañamiento implica ir con, es decir que estaremos para apuntalarlos sin imponernos, y no hacer por ellos. En definitiva, permitirles verbalizar sus acciones y descubrir los problemas que encuentren en la práctica, orientarlos para buscar los recursos necesarios para solucionar los problemas; reflexionar sobre el sujeto que aprende y la evolución de sus concepciones en el marco de los procesos de enseñanza y de aprendizaje; buscar recorridos posibles para la enseñanza; analizar los porqués de sus decisiones; trabajar con el error; ayudarles a autoevaluarse para la transformación de las prácticas.

El desarrollo de todas estas capacidades será parte de un proceso de apropiación, en la medida en que vayan transitando su formación inicial y se nutran de la experiencia en el quehacer diario en el aula. Para que esto suceda, el rol del maestro adscriptor no puede ser espontáneo o esporádico. En cambio debe ser intencional, sistemático y planificado; sobre todas las cosas, debe ser crítico.

La proporcionalidad. Un concepto desdibujado que es necesario recuperar

En este artículo pretendemos recuperar el valor de la proporcionalidad como un eje matemático que atraviesa la escolaridad. Analizamos su presencia

en distintas prácticas de enseñanza, a través de lo que establecen algunos documentos curriculares y de actividades de enseñanza.

Identificamos los distintos aspectos constitutivos del concepto y estudiamos cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en el abordaje de la proporcionalidad directa en el ciclo escolar.